|

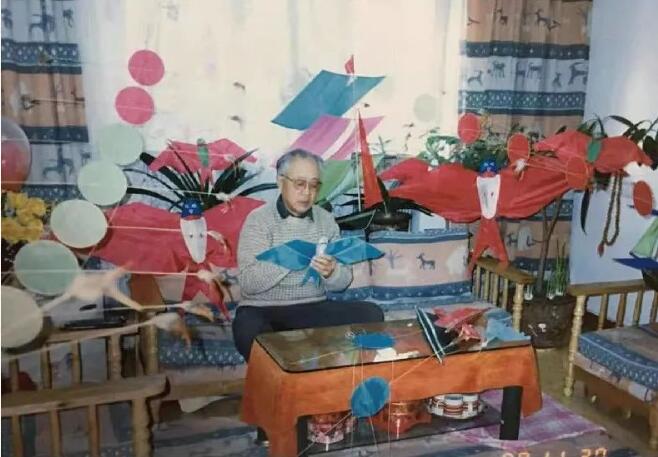

找大哥  父亲和大哥的心结融化了。左(作者)中(父亲)右(大哥)一起聚餐。 大哥的家事 每个人都有故事,大哥也不例外。 大哥到哈尔滨的时候,全国百废待举,各行各业用工量大。他一到就当上了工人,每月有固定的工资,上班有工作服,能吃上饱饭,穿上新衣服,日子让大哥非常满足。虽然没什么文化,可是他刻苦好学,踏实肯干。不久就加入了党组织,成为单位的骨干。 大哥大嫂都是老实本分的人,他们有一个女儿,小名立新。大嫂告诉我,立新不是她亲生,是收养的弃婴。那年,大嫂的姐妹抱着一个月大的女孩给她,问她想不想要?大嫂婚后一直没有生育,侍候孩子没经验,看了一眼这个女孩,白白净净的圆脸,皮肤细得像瓷,打开襁褓再看,浑身上下都是褥疮,有的地方发炎了,还流着脓血。可是这孩子一声不哭,大大的眼睛看着抱着她的人。大嫂说,我也没侍候过孩子,能养得活吗?大嫂的姐妹就说,你要想要,我就帮你侍候。大嫂看这孩子一哭不哭,眼珠黑亮亮的挺招人喜欢,就说我要了。大嫂一说,“我要了”。那个小女孩好像懂事似的,“哇”地一声哭了。大嫂的心里就一颤,连忙把她抱起来。 大嫂说“我要了”,那是一句话的事。可是真要侍候这个孩子不知道要付出多少辛苦。她向人请教怎么治。然后去买药,一点点地,小心翼翼地涂沫药物,再小心地包扎,换药、清洗再换药。经过半年多,孩子的皮肤好了,好到几乎看不出曾经得过疮。 这一家三口就这样波澜不惊地过下去了,孩子像亲生的一样。大嫂也没告诉她过往的一切。但纸里包不住火,事情总有一天孩子会知道的。还在立新上小学的时候,有一次,她突然问,“妈,我是不是抱来的?”大嫂一愣,知道她听了什么传言,反问她:“你看你妈待你像不像亲生的?”大嫂这话回答得十分智慧,没有正面回答,也没否定她的问。立新没有说话,想想也确实如同妈妈所说。从此,立新再没问过类似的话。直到立新结婚前一天,大嫂说了实话。大嫂说,以前你问我,我没告诉你,现在你成家了,懂事了,我告诉你……立新并不惊讶,因为她在之前就已经听说了她的身世。不过今天是从妈妈的嘴里说出来罢了。 当大嫂向我叙述这些的时候,我曾为大嫂担心。我担心大嫂把立新的身世告诉她,万一她要是变心,大哥大嫂怎么办?亲生儿女还有对父母不好的,何况是抱养的呢。大嫂坦然地对我说,“反正她已经知道了,与其瞒着不如让她知道。至于她怎么对待我们,那是她的事。” 后来的事实,证明我的担心实在多余。大嫂的坦诚也是有理由的。立新对待她的父母真是好极了。 大哥在八十多岁之后,跟随女儿从哈尔滨搬到沈阳。他和女儿没有住在一起,但两处房舍距离不远。父母住的房子是立新给买的,户主写的是父亲的名字。按说父亲都八十岁了,不当户主也无可厚非,可是女儿要让他们老俩口住得安心,就把户主写成了父亲。 我曾经去过几次他家。看到立新对父母的照顾真是无微不至。担心冬天冷,又买皮毛垫子铺在沙发前。担心老人摔着,在墙上安装扶手。家里设备一样不缺,冰箱里的食物应有尽有。有一次,大嫂不小心摔了一跤,摔得很重,腰部骨折。经过医院处置之后回家休养,立新没找保姆,而是亲自照顾,体贴入微。让大哥大嫂非常感动。 立新真是好孩子。我对大哥大嫂说,小时候享福不是福,老年享福才是福。你们是有福的人,老天没有亏待他们。好人有好报。 大哥大嫂对孩子非常满足。 父亲和我 父母那一代人没福。他们年轻的时候,朝代更叠,军阀混战、外敌入侵,内忧外患,民不聊生。等到日子安稳下来,又都背负着生活重担,要养育子女,而且家家都是多子女,五、六个孩子是非常普遍的。为了让孩子吃得好一些,穿得好一些,他们宁可自己吃苦受累挨饿受冻。 生产队一年结算一次。到年底,如果有了钱,才按工分分红到各家。父亲所在的生产队,好的年头,一个劳动日值一元上下;稍差一点的几角钱。要是遇到年景不好,生产队欠产,社员一年辛辛苦苦就白干了,说不定还要欠钱。有钱没钱都得过年。生产队没钱就到农村信用社借钱,借支给社员。待明年收成好了再把欠款补上。这样,社员欠生产队的,生产队欠信用社的,就形成了三角债。那时,家家都没钱花。家里养猪、养鸡,需要钱了,卖几个鸡蛋。我们的父母就在这样的条件下艰难度日,并供我们上学读书。 母亲先于父亲去世,在我妹妹结婚成家之后,父亲和小儿子住在一起。那时我小弟弟离婚了,带着一儿一女两个孩子。父亲就帮他照顾看家,也享受着孙子绕膝的天伦之乐。 晚年的父亲还有一个愿望,到几个在外地居住的儿子家去住些日子。他是渴望享受和儿孙在一起的亲情。 记得那是一个秋末冬初的日子,小弟把父亲送上了从清河到哈尔滨的客车,我当时刚好在哈尔滨出差,去车站接到父亲。天空飘着小雪花,北风也吹得树梢直响。父亲瘦弱,不抗冻。我借了一辆公车把父亲送到大哥家。 这是我和父亲第二次到大哥家,第一次,是父亲领着刚刚五岁的我;现在呢,是我领着已经老迈的父亲。真是岁月不饶人啊!转眼间半个世纪过去。 父亲在大哥家住了半年,享了半年的福。大哥大嫂对父亲照顾得非常周到,好吃好喝自不在话下。孙女立新也对祖父十分尊重亲近。可是在大哥家什么活儿也没有,这让他非常不适应。对一个勤劳,时时不肯闲着的人来说,无事可做也是不好受的。大哥家住的是楼房,没有电梯,上下要走楼梯,这对于将近八十岁的老人来说,也是挺困难的事。父亲不出去,就在家呆着,好在立新有一些书,可以供他解闷。我也找些他感兴趣的书给他。 有一次,父亲和我发牢骚,说在这没事干。早上拿起扫帚吧,立新马上抢了过去,说爷爷你歇着我扫。父亲就只好给她,然后到沙发上坐下。我对父亲说,立新也是一片好心,不让你扫就不扫了吧。 还有一次,父亲对我说,给我五块钱吧。父亲的要求让我一愣,这才想起父亲没钱,也没退休金。我想,在大哥家要吃有吃要穿有穿,要钱干什么呢?不过我还是给了父亲。原来是他要在过年的时候给孙女当压岁钱。后来,我常为此自责,为什么当时不多给父亲一些钱,让他兜里多揣点钱,想怎么花就怎么花呢!人啊,不到那个年龄就体会不到那个年纪人的心情。 父亲在大哥家的时候,让孙女陪着到长春我家住了几天。当年我一家三口住十二平方米的筒子楼里,两张单人床摞起来,下面一张床用折页钉上一尺宽的木板加宽可以睡两个人。父亲和侄女来了,我让侄女住家里,我和父亲找宿住。我很享受和父亲一起时心灵深处的寄托和温情,只是当时条件差,各家都有难处,老百姓过得不容易。父亲来了两天后,天气预报说寒流来袭要降温。我担心父亲被冻病,就让侄女陪爷爷回去了。大哥家条件毕竟好一些。 父亲在大哥家住了半年,又让三弟接到大庆去。在大庆,父亲过了一个隆重的八十大寿。生日蛋糕收到了十几个,祝寿的宴席摆了十几桌。可能是父亲觉得自己在世时日不多,坚持着要回清河。三弟挽留不住就把他送回了清河。父亲实现了到三个在外地居住的儿子家住些日子的愿望,只是在我家住的时间实在太短,也让我后来常常后悔。 1990年1月,农历腊月二十九深夜,父亲离开了这个世界,享年83岁。他去世前,我从长春急匆匆赶回。途中去见大哥,告知父亲病重的消息,我希望他能够和我同行。可他感冒了,担心旅途劳累病情加重没有回去。父亲听说我回来了,睜开眼睛,有气无力地问,你大哥呢,我说他有事,回不来。父亲就没再说什么。我大姐和大姐夫都在。三弟夫妇扔下两个年幼的孩子也从大庆赶回来。父亲想吃玉米面糊粥,女儿给他熬;想吃香蕉,儿子开着大卡车到松花江对岸的城镇去买。 父亲去世与母亲合葬了。我们兄弟姐妹永远地失去了双亲,以致现在我看见许多朋友的父母还在,住着宽大的房子,出入有汽车,享受着幸福生活,就让我非常羡慕。如果我的父母还在,他们也会享受幸福晚年的。 可惜,可惜……我的父母双亲呀! 母亲去世的时候,正值家里比较困难,整个社会精神生活和物资供应也十分匮乏。自从到了清河,母亲终其一生没能走出这个村子,终日围着锅台转。父亲比母亲幸运,晚年还享了几年福。 如今父母双亲都去世了,也给我们做子女的留下了许多遗憾,那是永远无法弥补的遗憾。 我和大哥 我尊重大哥,他的话我从来言听计从。可在他七十岁那年,我们兄弟之间发生一次严重的争吵。也不叫争吵,因为只有他在训斥而我无还口之机。事情是这样的:我在退休前,公出的机会多,每年都能去大哥家几次。我退休后,见到大哥的机会就少了,这时我也产生了怯于到大哥家的念头。这念头不仅我有,两个弟弟也有。 这种心理产生于侄女和我说的一番话。有一次,我到大哥家去,侄女很严肃地和我说,二叔,你们哥们到家里来,哥们见面我爸高兴,你们也高兴。可是你想过没有,我爸妈逐年年迈,你们走了,他们要是累病了不还得我来侍候吗? 我听了她这话,心里激灵一下。她这意思很明确,是不希望我们到大哥家来呀!她说这话的时候,只有我们俩人。我不知道大哥大嫂是不是知道她说过这话;我也不知道,大哥大嫂是不是也有这层意思。尽管颇不情愿,也不能不承认侄女说得也有道理,我能理解。我们毕竟离得远,如果大哥大嫂病了,真得侄女伺候。我把她的意思转达给弟弟妹妹们,他们虽然不大理解,但也表示以后尽量少去或者不去。不去就不去吧,只要她对大哥大嫂好,对此我是放心的。 大哥七十大寿之前,我和几个兄弟姐妹商量决定去给大哥祝寿。于是我给侄女打电话商量此事的可行性。侄女倒是挺痛快,她说行,具体事情她来安排,我只管等着通知几个兄弟姐妹即可。我把事情和兄弟姐妹说了,他们也很高兴,也都盼望着在大哥家相聚的一天。 可是到祝寿那天了,我仍然没接到电话。我等不及了就给大哥打了个电话,问他七十大寿还过不过了。我的问话刚说完,大哥就火了,大声指责我,说给我过生日为什么不来?生日是我徒弟给我过的,家里亲戚一个也没来。大哥气愤地说,我徒弟还问,你不是兄弟姐妹好几个嘛,怎么一个都没来? 我根本来不及解释,大哥在电话中一句跟着一句发泄他的不解。他又说,是不是觉得我老了没用了?我想,这是大哥对兄弟姐妹亲情的渴望。 大哥这话严重地刺激了我。我知道这个时候不论如何解释他都听不进去。我说你把电话给我大嫂,我和大嫂说几句话。可是他把电话撂了。 我知道,大哥的这个误会大了,我必须立刻前去,否则他生起气来,郁闷在心会憋出病来。大哥是一个倔人,倔得不可理喻。有一次,我出差到大庆,侄女跟我到她三叔家住了几天。等我回来时,她拿着两张火车票,无意之间把车票弄断了。出站的时候遇到了麻烦。实际上,车票上的终点和车次都对,仅仅是断了而已。如果通情达理的检票员看票不错可以放行。可是那天偏偏遇到一个认死理的人,就说车票断了就作废了,要补票。我无论如何解释他都听不进去。我拿工作证给他看也无济于事。我无计可施,只好补票出站。这样就耽误了回家时间。到家时已经是夜里了。我们敲门,大哥站在门内不给开门。因为到家晚了,后来还是大嫂给开的门。 如果在做寿一事上我不亲自去解释,他必然总记着,那样的话我和大哥的关系也就完了。于是我通知在大庆的三弟马上到哈尔滨去,约定在站前集合,然后向大哥陪理道歉。赶到大哥家,我抱着大哥痛哭。这一刻,我的手感受到整个生命中最美好的东西......当然,也就前嫌尽释了。虽说解开了大哥心结,可在我心里仍觉得欠大哥一个生日要过。等第二年大哥生日再来吗?当然可以,不过有点太“那个”了。于是决定另寻机会补偿一下。 机会是在大嫂过七十大寿的时候,我爱人提醒我,我也觉得这是一个特别好的机会。给大嫂过生日甚至比给大哥过意义更大。在大嫂生日的前几天,我和三弟商量去给大嫂祝寿,三弟夫妇欣然同意。老弟离婚,又有事缠身来不了。我和爱人,加上三弟夫妇,在大嫂生日前一天到了大哥家。大哥大嫂非常高兴,说在家里吃,可是我们不想让大哥操劳。在我们强烈要求下,在大哥家对面的一个饭店里订了餐位,又订了生日蛋糕。在此之前还联合其他未到的小弟和妹妹,给大嫂买了一条金项链,在过生日这天送给大嫂。这个生日就过得特别有意义,大嫂高兴,大哥也高兴。大家都十分珍惜兄弟们相聚的时光,它滋润着心灵,感到十分幸福。  从左至右依次为小弟,三弟,大嫂,大哥和我(作者) 大哥的晚年 大哥心灵手巧,会做饭,都九十多岁了,在家里都是他自己做饭。立新说找个人做饭吧,他说不用,我自己做饭也可以活动活动,还不到别人侍候的时候。立新尊重她父母的选择,她认为这对老年人的智力和身体都是一种锻炼。 大哥喜欢养鱼、养鸟,做过毛主席像章,做得非常精致。刚退休的时候,他开始做风筝,骑着车子去买竹子,自己破成细条,又买来细绳和面料。他没学过做风筝,也没看谁做过,完全靠摸索,居然做成了。冬天到江边去,一边放,一边卖,还卖出不少。哈尔滨电视台去采访他,称他为“风筝王”,上过电视。 大哥聪明好学。为了联系方便,在他八十五、六岁时还学会了使用微信。现在他不再养鱼、养鸟,开始画画。他没学过画,都是模仿画。外孙女给买的材料和画板。大哥不讲究透视关系,想怎么画就怎么画,随心所欲,每画好一张,就通过微信发到“兄弟姐妹”群中。我老弟弟比大哥小二十六岁,也有微信,但复杂一点的不大会。我说,大哥都那么大了还能学会微信,你怎么就学不会呢。我每在微信群中看见大哥的画,就夸他画得好,说他心灵手巧。他说,咱家有这个基因。咱爷爷会书画,大爷爷会画,画得可漂亮了。咱大爷逢年过节自己写对联,给我扎灯笼在上面画画。 我想,要是当年有条件,大哥有受教育机会,一定会在书画或者在其它方面取得更大的成绩。  大哥在制作风筝,他被哈尔滨电视台称为风筝王 我想,在天堂的父亲要是知道这个消息,他一定会非常欣慰。【作者:王霆钧;来源:通世智库;编撰:张小青】 作者简介 作者:王霆钧,长春电影制片厂退休职工,中国作家协会会员,中国电影家协会会员、中国电视家协会会员、中国散文学会会员。编剧的电影作品《小巷总理》曾获国家大奖。电影剧本《东西屋 南北炕》曾获夏衍杯创意剧本奖;出版长篇小说、中篇小说集、散文集十种。散文《三山行》获首届徐霞客游记文学大奖;散文《多一些微笑吧》获优秀散文奖,收入《中国散文家代表作集》《中学语文课本课外读物》。

|